怎么使写字楼办公拓宽生机远景

更新日期:

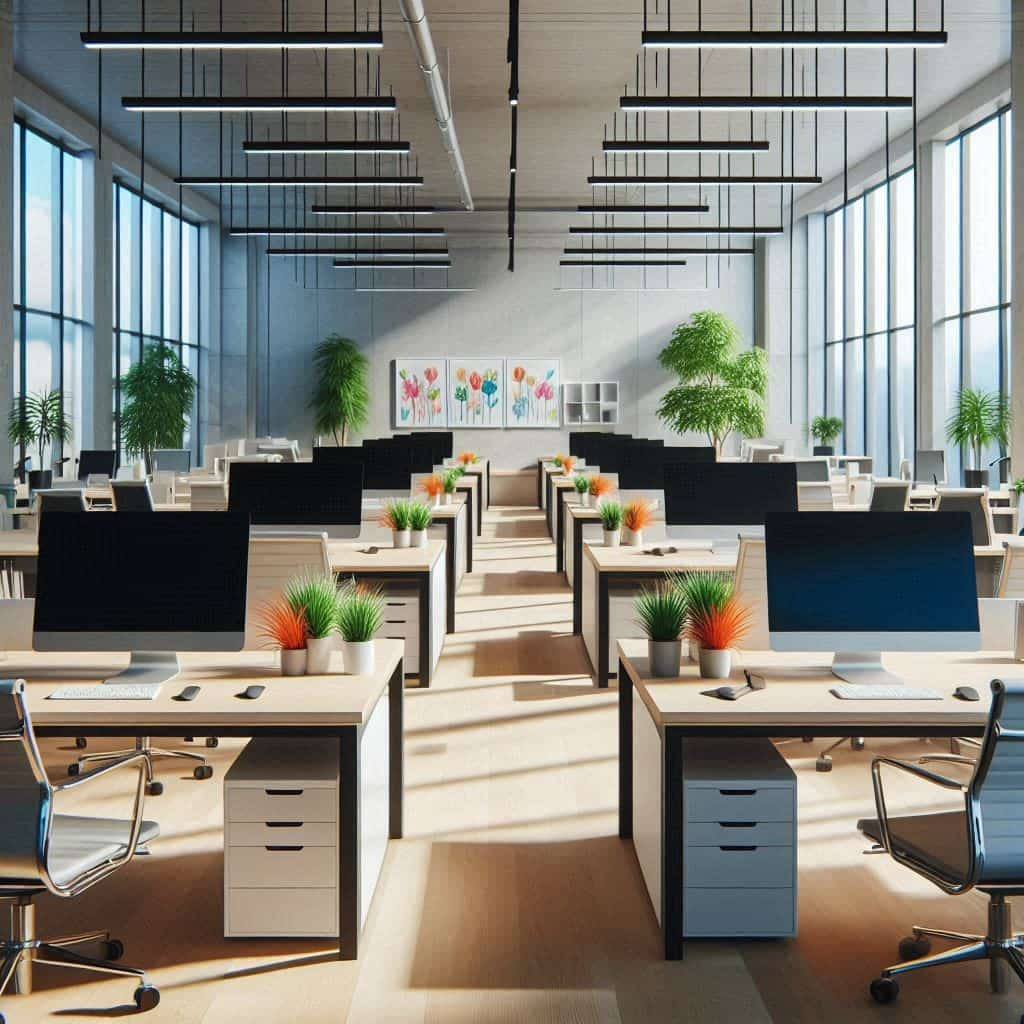

在现代商业环境中,传统办公空间正面临转型挑战。如何为钢筋混凝土构筑的场所注入活力,成为许多企业和管理者思考的课题。从空间设计到服务理念,从技术赋能到社群运营,多维度的创新正在重新定义工作场所的价值。

空间功能的复合化是激发活力的关键。单一格子间的布局已难以满足当代需求,取而代之的是融合协作区、休闲角甚至迷你健身空间的弹性设计。以高德置地广场为例,其通过引入共享会议室和咖啡工坊,不仅提升了空间利用率,更促发了跨企业员工的自然交流。这种打破物理边界的思路,让办公场所从单纯的“工作容器”转变为促进创意的孵化器。

数字化升级同样不可或缺。智能门禁、空气监测系统等物联网技术的应用,能显著提升使用体验。更值得关注的是数据驱动的空间优化——通过分析人流热力图调整功能区分布,或依据会议系统预约数据动态分配资源。这些隐形服务让环境具备自我迭代的能力,形成持续吸引用户的良性循环。

人文关怀的渗透往往被低估。定期举办行业沙龙、技能工作坊等轻型活动,能在冷硬的建筑中编织出温暖的人际网络。某科技园区通过在底层设置艺术展廊,不仅吸引了外部访客,更让入驻企业员工获得文化浸润。这种软性配套创造的归属感,远比硬件设施更能留住人心。

生态理念的融入正成为新趋势。垂直绿植墙、自然采光优化等设计不仅降低能耗,更能改善员工心理状态。有研究显示,具备生物亲和性的办公环境可使工作效率提升12%。当建筑学会“呼吸”,其生命力自然会传递给其中的每一个使用者。

未来的办公场所或许不再有固定模板,但核心逻辑始终清晰:它应该是能激发灵感、促进协作、滋养身心的有机体。从物理改造到服务升级,每一次创新都在为这个目标添砖加瓦。当空间开始与人对话,所谓的生机便有了最坚实的根基。